买卖USDT,什么情况下构成“外汇类非法经营罪”?

作者:吴单,广东广强律师事务所

如需咨询或转载,请私信作者本人

01

近日,人民法院案例库收录一起外汇类非法经营案:

(2024)苏0925刑初79号,

尼日利亚人A专门从事通过USDT-人民币的兑换业务。为了绕开银行或外汇公司的手续费,A通过网络联系到被告人Y某,双方共谋以USDT为媒介,将尼日利亚法定货币奈拉兑换为人民币。

后Y某伙同被告人L某等人按虚拟货币交易所当日USDT的人民币挂牌价,降低1分或2分向尼日利亚人A报价收购。确认报价后,A将奈拉购买的USDT转至Y某等人的虚拟货币交易所账户,再由Y某等人按挂牌价出售变现为人民币,并根据A的指示将变现的人民币支付至境内账户。

案发期间,Y某等人共同从尼日利亚人A处接收457余万个USDT,向国内币商销售金额共计2967余万元,获利至少4万余元。

法院认为,被告人Y某、L某均构成非法经营罪,均判处有期徒刑五年,并处罚金五万元和三万元。

从客观行为来看,Y某等人以低于挂牌价买U,再按挂牌价将U卖给国内币商,从而赚取那1分或2分的差价,这不就是虚拟币搬砖套利吗?为何构成外汇类非法经营罪?

因为这属于“变相买卖外汇”。

02

什么是“变相买卖外汇”?

最高院在《<关于办理非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题的解释>的理解与适用》一文指出,“变相买卖外汇”指外币和人民币以境内外“对敲”方式进行资金跨国(境)兑付的行为,其主体是“对敲型”地下钱庄。

展开全文

“对敲型”地下钱庄,通过自建本外币资金池的方式,分别完成人民币和外币的单向循环,从而实现跨境资金兑付,即变相买卖外汇。

可见,变相买卖外汇的本质是:

买卖外汇,这两个行为发生在不同地区,购汇者在境内买(支付人民币),地下钱庄在境外卖(转账外汇),表面上人民币与外汇之间没有直接兑换,实际通过地下钱庄完成了货币转换。

买U卖U,为何与变相买卖外汇扯上关系?

当虚拟货币问世后,其匿名性和高流通性的特征为私下换汇活动提供了新的便利。随着稳定币的推出,USDT、USDC等逐步成为当前通用的“换汇媒介”。

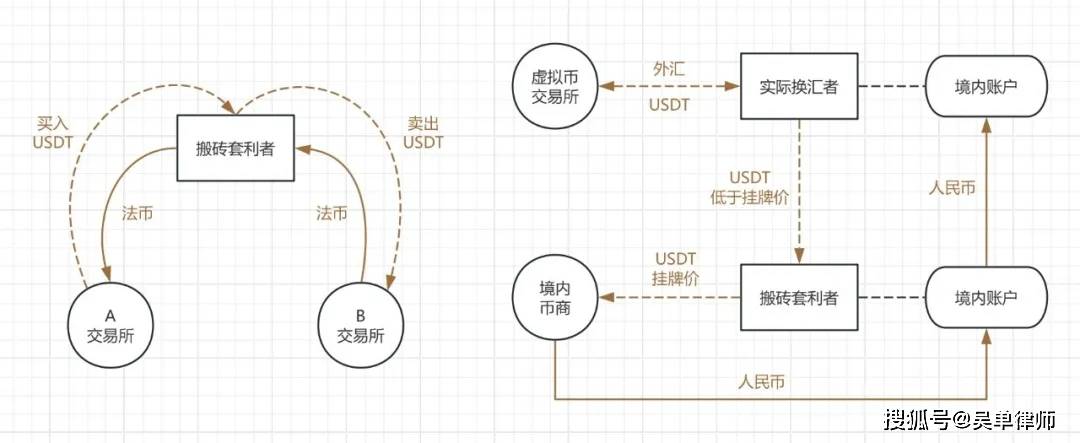

从上图可见,单纯的虚拟货币搬砖套利,即“法币-虚拟货币”的交易链条,根据不同交易所的挂牌价差异,从A所低价买入,再从B所加价卖出,从而赚取差价。在这个过程中,虚拟货币就是一个商品,行为人花钱买入再择机卖掉,自始至终,花的是人民币,赚的也是人民币,不存在外汇。

以虚拟货币为媒介的换汇,即“人民币-虚拟货币-外汇”的兑换链条,实际换汇者在本地以外汇购买虚拟货币,再低价卖给搬砖者,搬砖者收币后卖给境内币商或币圈投资者,再将收到的人民币扣除差价后打款至实际换汇者的境内账户。

在这个过程中,虽然搬砖者也是赚差价,但如果其主观上明知所收的虚拟货币系他人用外汇购买,则其搬砖行为的性质就变成了私下换汇的帮助行为,交易范围就从单纯的买币卖币突破为本币外币的兑换,所赚取的差价就变成了私下换汇的非法获利,进而可能构成外汇类非法经营罪。

在本案中,Y某等人明知A想将奈拉兑换为人民币,且A提供的USDT系使用奈拉购买,仍将该批USDT卖给国内币商换得人民币,实质上帮助形成了“奈拉-USDT-人民币”的兑换链条,并长期、持续性地为A提供同样的服务,从中赚取收益,即帮助他人将外汇兑换为人民币,属于变相买卖外汇。

因此,本案的裁判理由是:在国家规定的交易场所以外,绕开国家外汇监管,以虚拟货币为兑换媒介等方式非法买卖外汇的,属于“变相买卖外汇”;情节严重的,构成非法经营罪。

03

无独有偶,2024年最高检在《检察日报》发布的一起典型案例,案情非常接近:

2020年初-2020年9月,N某等人从事虚拟币搬砖套利业务,即以低买高卖的方式在不同的虚拟币交易所之间买卖USDT,赚取差价。

2020年10月-2021年4月,N某等人认识了一个名为“王子”的尼日利亚人,双方共同约定以USDT为媒介进行“奈拉-人民币”的兑换:“王子”在当地使用奈拉买U,并以95%的挂牌价卖给N某,N某收到U后,再以100%的挂牌价卖给境内币商,卖U得到的人民币转到“王子”的境内账户。

对比两个期间的操作,N某等人看似都在“搬砖套利”——低价收U,高价卖U,从中赚取差价。

但是,公诉机关却指控L某等人在2020年10月-2021年4月期间的行为,系变相买卖外汇,构成外汇类非法经营罪。

与文首案例一致,典型的以UDST为媒介进行私下换汇,公诉机关的入罪逻辑就不再赘述。

值得注意的是,N某等人在2020年初-2020年9月期间的行为并没有被指控,因为这个行为就是单纯的搬砖套利,不涉及外汇。

没有对比,就没有伤害。

以上两个案例,充分表明:

虽然境内有关虚拟货币的业务活动几乎都被禁止,但公民个人投资虚拟货币(搬砖套利)及个人之间偶发的买卖币(个人间交易)行为是允许的;

而以虚拟货币为媒介,实质从事本外币之间非法兑换的活动,就属于变相买卖外汇,可能构成非法经营罪。

实际上,凡是绕开官方机构私下进行的换汇活动,都需要“媒介”,只是这个“媒介”一直在变化:

最早是“水客”带着现金在两岸偷渡交换,后来由地下钱庄通过两地银行账户对敲,再后来还有以境外礼品卡为媒介进行私下换汇的活动,直到当下普遍以虚拟货币作为“换汇媒介”,其原因就在于虚拟货币的高流通性、匿名性和价值属性。

没错,境外礼品卡其实也具备上述三个特征,所以也是私下换汇活动的常用工具,去年曝出的全国首例礼品卡非法换汇案正是如此,后续文章再详细探讨。

评论